안악희(전쟁없는세상 병역거부팀 활동가, 징병제폐지를위한시민연대 활동가, 베이시스트)

전쟁없는세상 주:

전쟁없는세상 병역거부팀 활동가이자 베이시스트인 안악희 님이 세 차례에 걸쳐서 반전과 평화를 노래한 음악들을 소개합니다. 일주일에 한 편씩 모두 3주에 걸쳐 연재되고 이번 글이 세 번째입니다. 이번 주에는 1980년대 이후 곡 중 세 곡을 소개합니다. 메인 이미지는 오늘 소개하는 곡 중 아이언 메이든의 ‘afraid to shoot strangers’ 뮤직비디오의 한 장면입니다. 실제 걸프전 영상이기도 합니다.

오랫동안 음악은 메시지를 전달하는 주요 수단이었다. 아직 신문도 방송도 없던 시절, 음악은 국가나 공동체의 이념을 전달하는 주요 수단이었고, 민중의 표현의 자유를 충족시켜주는 도구였으며, 때로는 저항의 수단이기도 했다. 글자를 모르는 사람들이 대다수였던 시대에도 모두들 노래 가사는 잘만 외웠으며, 구전으로 떠돌던 노래는 현대에 와서 과거의 역사를 되짚는 자료가 되기도 한다.

대체로 예부터 전해져 오는 노래는 국가와 민족의 아름다움, 자연의 아름다움, 위대한 영웅의 행적을 표현하곤 하지만, 반드시 숭고한 이야기만을 담지는 않는다. 항상 전쟁과 위기 속에서 영웅이 등장하지만, 그 영웅 뒤편에 있던 수많은 평범한 사람들은 전쟁이 언제나 되어야 끝나는지를 고대한다. 영웅이 얼마나 대단하든 민초들은 사실 별 관심이 없다. 이들은 사랑하는 가족과 따듯한 잠자리가 있던 정든 고향으로 돌아가기만을 바랄 뿐이었다.

그런고로, 음악에서 반군사주의와 평화주의는 어제 오늘의 소재가 아니었다. 고대 중국에서 부터 변방의 병졸들이 고향을 그리워 하며 읊은 시는 이루 다 셀 수가 없을 정도다. 이 글은 이러한 평화와 반군사주의를 노래한 곡들을 소개하고자 한다. 물론 세상의 이 많은 노래들을 모두 소개하기는 어렵기에, 이 글에서는 독자 여러분이 음원에 접근 가능한 20세기와 21세기 초반의 곡들을 위주로 추렸다. 특히, 한국의 다른 칼럼에서는 찾아보기 힘든 곡으로 엄선하려 노력했다.

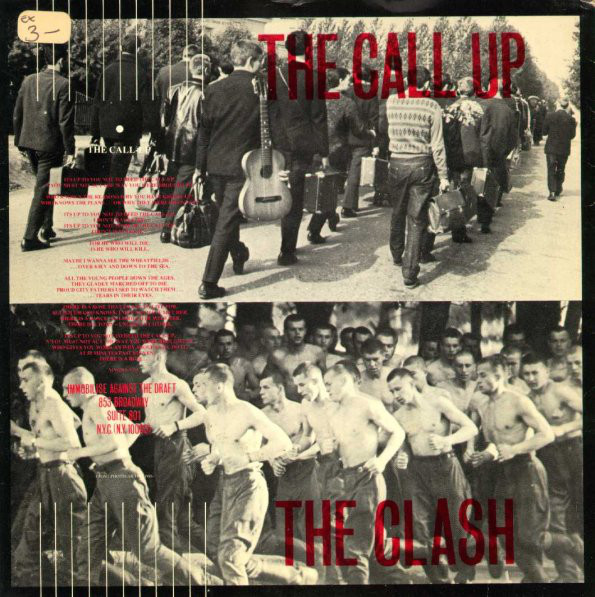

The Call Up – The Clash(1980)

더 클래시는 한 시대를 들었다 놓은 펑크 록 밴드이자 후대의 록 음악의 방향을 바꾼 거장이기도 하다. 클래시는 후기로 갈 수록 초기의 단순하고 즉흥적인 태도 보다 더 복잡하고 섬세한 음악 세계를 보여준다. 특히 네 번째 앨범 <Sandinista!>는 당시 벌어지던 사회 문제를 정면으로 다룸과 동시에 레게/스카/디스코/힙합 등 다양한 장르를 수용하면서 펑크 록의 지평을 넓힌 것으로 평가된다.

영국은 1960년도에 징병을 중단했지만, 미국은 베트남전 종전인 1973년까지 징병제를 유지하고 있었다. 1970년대 중후반 미국인들은 징병이 없는 시대를 살았지만, 1980년도 미 의회에서는 징병제를 개선하여 재도입하기로 결정했다. 이 이후 18세가 된 미국 남성들은 셀렉티브 서비스 시스템(Selective Service System, 미국의 병력자원 조달 및 파악을 위한, 한국의 병무청같은 시스템. 필자 주)에 등록하도록 강제 되었다. 이러한 분위기가 이 노래에 영향을 미치게 되었다고 한다. 당시 클래시는 영국보다 미국에 자주 머물면서 녹음과 곡 작업을 하고 있었고, 보수화되어 가는 미국의 분위기를 그대로 느낄 수 있었기 때문이다.

이 곡에서는 “징병에 응하지 않는 것은 너에게 달려있다”, “누가 너에게 그러한 일을 시키고 너는 왜 그런 일을 해야 하는가?”라며 강제 징병에 대한 의문을 던진다.

Afraid to Shoot Strangers – Iron Maiden(1992)

아이언 메이든은 국내에도 잘 알려진 영국의 헤비메탈 밴드이다. 하지만 동시에 군사정권 시기 가장 많이 검열당한 밴드이기도 하다. 그들의 음반 중 몇몇은 아예 통째로 발매가 금지되기도 했으며, 레코드사에서 이리저리 잘려나가고 남은 곡들을 모아 새로운 편집 음반을 만들어 발매하는 웃지 못 할 일도 있었다.

특히 아이언 메이든은 역사와 사회 문제를 소재로 만든 곡이 많다. ‘Run to the Hill’은 미국의 원주민 학살에 대한 곡이며, ‘2 minutes to Midnight’은 핵전쟁의 공포를 다룬 곡이다. 아마도 이러한 이유로 인해 당시 한국의 검열 당국에게는 매우 불온한(?) 밴드로 낙인 찍혔을지도 모른다.

이 노래는 당시 한창 벌어지고 있던 걸프전을 병사의 시각에서 다룬 곡이다. “우리는 서로의 공범인 건가, 언제가 적당한 걸까. 우리는 죽을 준비가 되어 있을 거야”라는 부분이나 “우리는 우리가 가야 하는 이유를 정당화 하려 한다”라는 부분은 당시 걸프전에 대한 그들의 비판적 시각을 보여준다.

걸프전은 이라크의 쿠웨이트 침공이 명분이었지만, 결국 미국의 패권주의와 국제 정치의 각축장이 되고 말았다. 또한 TV로 생중계 된 최초의 전쟁이기도 했다. 이 시기부터 전쟁은 선진국들에게는 그저 하나의 TV쇼에 지나지 않게 되었다. 선진국 시민들은 방에서 전쟁을 TV로 즐기고, 개발도상국 사람들은 폭격 속에 하나 둘 씩 죽어나가는 블랙코메디가 오늘도 계속되고 있다.

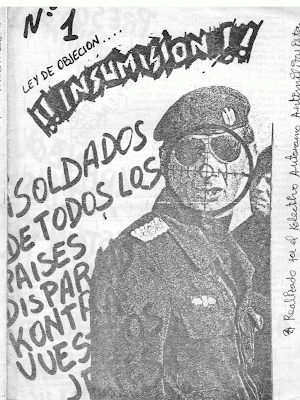

Sargento Bolilla – Ska-P(1995)

스페인은 1980년대 이후 병역거부 운동이 가장 활발한 국가 중 하나였다. 스페인은 1975년 프랑코 사망 후 일련의 민주화 정책이 단행되었지만, 워낙 군사독재 국가로 살아온 시간이 길었기에 사회 곳곳에 군사주의적 요소들이 깊게 박혀있었다고 한다. 그 중 하나가 징병제도였다. 사회는 민주화되고 있었지만 징병제는 지지부진 했다. 어찌 보면 지금의 한국과도 비슷한 모습이다.

이 시기 시민 불복종 운동으로서 ‘인수미시온(Insumision) 운동’이 번져 나가게 된다. 이는 개인의 자유 추구를 위한 것뿐만이 아니라 구 체제에 대한 거부이기도 했다. 인수미시온 운동은 프랑코 정권 말기부터 시작했지만 전국적으로 퍼진 것은 1980년대라 한다. 이들은 병역도 거부했고 징벌적 대체복무제도 거부했다. 징병으로부터 면제 될 때까지 도망 다니는 사람도 있었고 군대 안에서 불복종을 감행한 사람도 있었다. 또한 당시 떠오르던 펑크 문화와의 접점도 흥미로운데, 인수미시온 운동에서 대놓고 “(다른 이유 없이)그냥 안 가겠다”라며 노골적인 불복종을 선언한 부류는 바로 펑크족들이었다는 것이다. 펑크 문화는 태생적으로 무정부주의적이고 반항적이기 때문에 이런 흐름이 가능했으리라고 본다.

이 노래는 당시 수많은 인수미시온 노래 중에 가장 신나는(!) 곡이라 할 수 있다. 가사 내용도 “난 좋은 군인이 될 수 없어/난 반군사주의로 자라왔어/난 총이 싫고 평화롭게 살고 싶어/난 집으로 도망간다/인수미시온 만세”라는, 매우 직설적이고 통쾌한 표현을 쓰고 있다.

21 Guns – Green Day(2009)

그린데이는 단언컨대 현재 가장 위대한 밴드 중 하나라 할 수 있다. 이들은 과거의 록의 역사를 잘 계승하고 있을 뿐만 아니라, 계속해서 훌륭한 멜로디 메이킹 실력을 보여주고 있다. 대체로 밴드가 좀 오래 되면 어느 순간부터 ‘끗발’이 떨어져서 과거의 노래로 먹고 살거나 지지부진한 모습을 보여주기 쉬운데, 그린데이는 처음 등장했던 80년대부터, 상업적 성공을 거둔 90년대를 거쳐, 2010년대에 이르기까지 점점 완성되어가는 모습을 보인다. 그리고 그 완성의 끝은 아직 보이지 않는다.

‘21 Guns’라는 제목 자체가 군대에서 쓰이는 21발의 예포에서 따온 것이다. 21발의 예포는 국가 수장에게도 행하지만 전사자를 기리기 위해서도 쓰인다. 그린데이는 이 곡에서 애국주의와 헛된 희생에 대해 이야기 하고 있다. 아무리 서로에게 상처를 주고 싸워 봤자 트라우마는 치료되지 않고, 평생 고통을 지니고 살아가야 하기 때문에, 이제 그만 “무기를 내려놓고 싸움을 포기하자”라고 이야기 한다. 그린데이는 트럼프 당선 이전에도 이후에도 언제나 미국 사회에 대해 날 선 목소리를 잃지 않았다. ‘Holiday’에서는 보수주의와 전쟁 기업들을 비난했고, ‘American Idiot’에서는 미디어에 조작되어 우롱당하는 대중을 이야기 했다. 이 노래는 그린데이의 이모셔널한 곡들 중 최고라 꼽을 수 있다. 우리는 전쟁터에서 국가의 이름을 걸고 싸우는 것 같지만, 사실 내가 타인을 공격할 이유는 어디에도 없다.

전쟁에 이긴다 해도 죽은 사람은 되살릴 수 없으며, 전쟁 영웅이라 불리는 사람들도 매일 밤 악몽을 꾸며 소리지르며 잠을 깨는 일이 허다하다. 이 모든 고통이 과연 가치 있는 것일까? 전쟁을 없애기 위해서는 일단 싸움을 중단해야 하는 것이 우선인 것을, 그린데이의 빌리 조 암스트롱은 잘 알고 있다.

![[논평] 국제사회는 고문 장비 퇴출, 한국은 여전히 전시·수출 중 – EU의 결단, 한국 정부가 배워야 한다](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/08/torture-45x45.png)

![[성명] 양심의 자유 부정하는 안창호는 인권위원장 사퇴하라](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/08/ahn-45x45.png)

![[보도자료] 새 정부는 ‘방위산업의 날’ 폐지하고 평화와 인권 정책으로 전환하라](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/07/IMG_7361-45x45.jpg)

![[보도자료] 미국의 이란 공격을 강력히 규탄한다! -시민사회단체 긴급기자회견](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/06/IMG_7981-45x45.jpeg)

![[게임과 평화] 평화주의자는 게임에서 총을 쏠 수 있는가?](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/08/image2-45x45.jpg)

![[평화를 읽다] 우리가 믿어야 할 것은 문 뒤의 사람이 아니다 – 매기 팩슨의『비바레리뇽 고원』을 읽고](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/08/k872937992_1-1-45x45.jpg)